Nyaris satu bulan tidak mengaktifkan Facebook, bahkan sempat berniat menghapus. Bila saja tak segera log-in otomatis terhapus ini akun. Tenggat-limit penghapusan 30 hari, berakhir dua hari lagi. Sederhana saja; Facebook sudah terlalu riuh, semak. Keadaan toxic begini sangat tidak bagus untuk pikiran, apalagi setiap pandangan-pandanganmu diafirmasi oleh algoritma, kecerdasan buatan yang membikinmu nyaman berada di dalam echo chamber (ruang gema).

Singkatnya begini: algoritma bikin kamu hidup dalam dunia maya dengan pikiran yang seragam, hanya menampilkan yang sepaham denganmu. Pada akhirnya algoritma ini juga yang menuntunmu memandang situasi sekadar hitam-putih, kawan-lawan, SJW-BuzzeRp, dsb.

Oke, biar tidak terlalu berbasa-basi, saya akhiri pembukanya sampai situ.

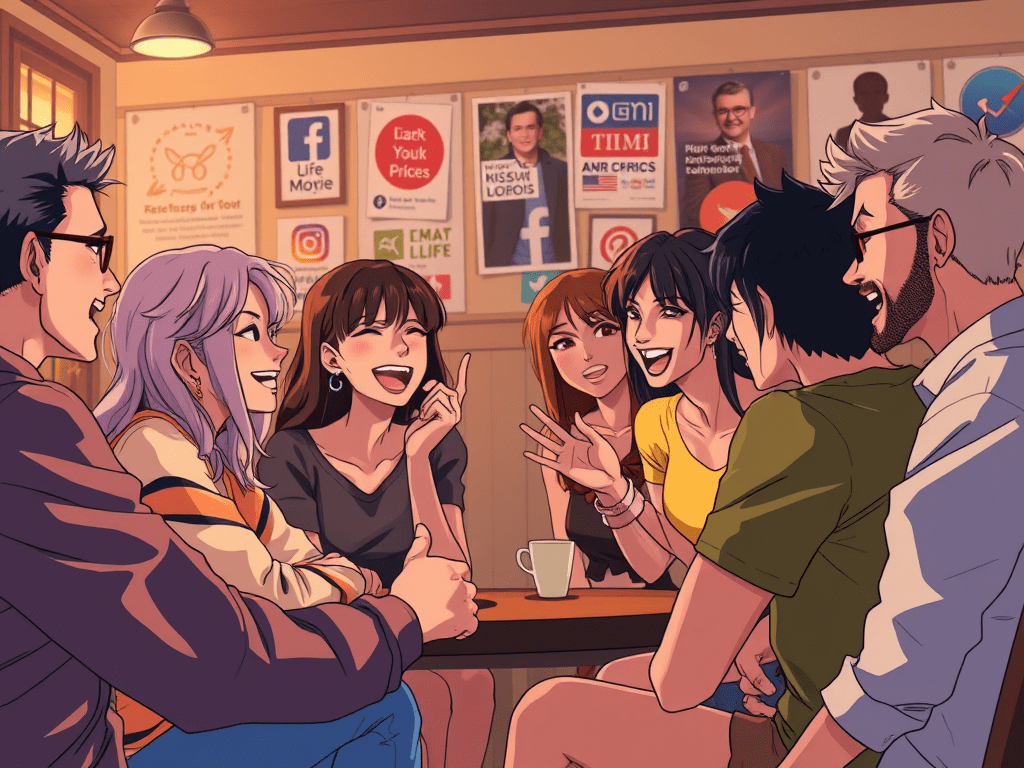

Sekarang, mengapa saya mengaktifkan kembali Facebook? Bukankah itu suatu inkonsistensi sikap yang berkali-kali saya tunjukkan? Mudah-mudahan ilustrasi di bawah ini membantu menjawabnya.

Kemarin petang, duo kamrad singgah ke rumah. Biasalah, kalau kamrad-kamrad itu ngobrol pada suka onani teori (revolusi 😝) sampai ribut ke tetek bengek lebih merakyat mana FIFA dari PES, bagusan mana jadi fans BTS atau Cherry Bullet, streaming murah di Netflix atau di HBO GO, bagus nonton A Taxi Driver dulu apa May 18, en seterusnya. Obrolan yang sungguh hangat tanpa sedikit pun membicarakan media sosial (tapi, sekali lagi, revolusi 😝).

Empat puluh menit kemudian, seorang kamrad lain gabung, sebut saja namanya Sjam Kamaruzaman. Ia berceloteh saja sejak dari depan pintu, sejak sebelum pantatnya menyentuh kursi. Sjam, kamrad yang sangat politis— sampai duduk di toilet sambil memegang sebatang Luffman pun baginya adalah tindakan politis kerakyatan— berceloteh soal Pilkada Dharmasraya, rupanya. Kami kira ia sedang kumur-kumur.

Topik Sjam ini sungguh membosankan, selain kebapakan. Yang menarik dari celotehnya itu yalah soal fenomena bermunculan pengamat peta politik musiman lewat status-status yang mereka sebar di linimasa Facebook hingga berujung war–left di grup WA.

Saya awalnya tak ambil pusing. Moga-moga pengamat dadakan bin musiman ini memberi pencerdasan ke publik daerah, bahwa pilkada itu kecil seupil, sedang demokrasi itu cakupannya jutaan kali lebih luas dari bilik suara. Moga-moga juga ada yang membicarakan tentang hak memilih untuk “tidak memilih”. Ha. Barangkali ada yang mau melompat ke wacana kampanye kotak kosong bila si Anu tak punya lawan, atau tak ada yang mau jadi lawan boneka si Anu.

“Coy, yang muncul kali ini lain, coba…” Kata si Sjam. Ia melihatkan beberapa kiriman di grup Facebook daerah, sejenis grup perang urat saraf. Setelah melongok sejenak ke layar yang ia sodorkan, tiba-tiba… saya tak kuat lagi menahan tawa, serius. Kamrad A, yang beberapa waktu belakang sedang kusuk meneliti oligarki kampung, dinasti politik feodal daerah, konservatifnya peta pemilih, posisi buruh-tani-rakyat dalam pemilu ternyata juga nimbrung, melongoh, “uasu tenaaan, iki wong barbar dalam teori, selemak dalam mengutip,” ketusnya.

Yang terjadi selanjutnya adalah sejarah…. Kamrad O, tabiat buruk lamanya kambuh, terkencing diam-diam di celana. Di seberang simpang Bob Dylan masih terdengar bernyanyi, “…the answer my friend is blowing in the wind, the aswer is…”

Tinggalkan komentar